北京时间2019年9月5日晚上,科学突破奖(Breakthrough Prize)委员会宣布,将2020年物理学新视野奖(New Horizons in Physics Prize)授予陈谐、Lukasz Fidkowski、Michael Levin 和 Max A. Metlitski,以表彰他们对于理解拓扑物质状态及其关系的深刻贡献。

物理学新视野奖每年最多授予三项物理领域的研究,今年获奖的另外两项研究是,从天文数据中提取基本物理的新技术,以及对量子场论的研究。此前获得新视野奖的华人科学家有物理学家傅亮、祁晓亮(2016年物理学新视野奖)、尹希(2017年物理学新视野奖),以及数学家恽之玮、张伟(2018年数学新视野奖)、许晨阳(2019年数学新视野奖)。今年,凝聚态物理学家陈谐和数学家朱歆文也加入其中。

陈谐的研究领域主要是量子多体系统中的相与相变过程,涉及强关联系统中的拓扑序、多体系统动力学、张量网络表示以及其在量子信息方面的应用。从2006年开始读研究生到现在,短短十几年时间,她已经在量子多体系统方向取得许多重要成果。

就在刚过去的夏天,「返朴」有幸采访了陈谐教授。在对话过程中,陈谐坦言,自己没有从小立志要当科学家,开始做研究的时候也曾郁闷、迷茫,是一步步的自我了解和探索,是身边科学家的启发和激励,让她发现了科学的美和研究的乐趣。

受访人 | 陈谐

采访、撰稿 | 乌鸦少年

陈谐:凝聚态物理学家,美国加州理工学院副教授。研究领域主要是量子多体系统中的相与相变过程,涉及强关联系统中的拓扑序、多体系统动力学、张量网络表示以及其在量子信息方面的应用。

懵懂少年的自由探索

返朴:你从小就很喜欢或者擅长数学物理吗?

陈谐: 我小时候其实是处于一种比较懵懂的状态,搞不清楚自己喜欢什么,不知道自己将来要干什么。现在回想起来,我那个时候没觉得会特别喜欢理工科,为什么呢?因为我不喜欢科幻小说,我喜欢看那种有故事情节的。我也不是那种喜欢动手的小孩,一遇到动手的事情就往后缩。就像我上初中的时候,总觉得电脑这事我学不懂,看到电脑就怕。现在想想其实没有什么可怵的。

返朴:那高中时候还发怵吗?还是就逐渐喜欢上物理了?

陈谐: 其实还是处于一种懵懂的状态。我想首先得感谢我的家人,他们会为我选择那种比较宽松、活动比较多的学校。我的中学是南京外国语学校,是一所语言类的学校,从初中开始就强化外语训练,包括小语种,到了高中以后很多学生都会保送上大学。

这个学校特别好的地方在于,老师的评价体系比较多元,他们不只是看重谁成绩好,也会重视语言、组织活动、表演节目等各方面的能力。所以各方面有优势的同学都可以找到自己擅长的东西。老师比较鼓励大家发展自己的个性,发展自己的爱好。这种环境导致我一直比较懵懂,一直到上大学都没有觉得必须要走哪条路。

现在想想,其实这是非常好的一件事情,因为人往往是成长到一定阶段才能发现自己真正喜欢什么,擅长什么。但是有时候不得不从小就确定要选择哪个方向,这时候很容易会把外界的标准、大人的期望放到小孩子身上。我能够有机会认识到,自己其实适合做物理,而且是做理论物理,其实是一件很难得的事情,所以我觉得我是一个特别幸运的人。如果没有这个空间去尝试、去探索,那我就不知道要干嘛,可能就随便干什么了。

返朴:大学是怎么选择物理方向的?

陈谐: 我是物理竞赛保送的。高中的时候我去考了物理竞赛,得了全国二等奖。那时候清华大学去招生,二等奖有些专业不能选,比如生物和计算机不能选,那两个专业考分要求高。但是我很高兴,因为10月份物理竞赛得二等奖后就可以直接保送了,我高三一年可以玩去了。不过我没有选择物理系,而是进了材料系。

返朴:你还参加其他竞赛了吗?还是那时候就觉得自己喜欢物理?

陈谐: 其实高中时候我各门课的成绩都还挺好,生物、化学、物理、数学竞赛本来都参加了。到了高二突然觉得实在太累了,于是有一天自己决定除了物理,其他竞赛都不搞了。那个时候大概已经觉得自己更喜欢物理了。现在回想起来,我的家长和老师都很尊重我的选择,也没有给我额外的压力。

返朴:你大学最开始是在材料系,为什么不直接选择物理系呢?

陈谐: 其实大学选专业的时候不知道要选什么,因为一下子有那么多专业摆在面前,也不知道理科、工科是什么,对于建筑、材料之类也没概念,只能看着名字选了,于是就选了材料系。那时候觉得材料挺好玩的,也可能潜意识里面还是觉得女生学理科不合适吧。

返朴:那后来为什么转到物理系了呢?

陈谐: 因为在材料系过了两年以后,发现自己不是学工科的料,到了专业课层次就觉得没学明白。后来有一天我跟电子系的一个同学吃饭,她说电子系的课她上不懂,我说材料系的课我也上不懂,她说那咱们转物理系吧,然后我就转到了物理系,那个同学没有转 (哈哈) 。其实之前没有想过要转物理系,但是一听到那个建议就觉得特别对。就像是当人在迷茫的时候,总觉得有什么不对,但又不知道是什么不对,这个时候一旦找到那个想要做的事情后,就豁然开朗,特别明确。

返朴:喜欢工科还是理科可能跟人的个性也有关系吧?

陈谐: 对。我觉得每个人的思维很不一样,各种各样的人在科学里都能有所贡献。工科更注重实践,注重怎么去直接解决一个问题,有很多东西是经验性的。但是我比较喜欢逻辑类的东西,更想弄明白概念原理上是什么样的。小时候我虽然不喜欢科幻小说,但是非常喜欢侦探小说,比如《福尔摩斯》,看得非常害怕但还是想看。

返朴:那到了物理系之后怎么样呢?

陈谐: 转到物理系,一开始觉得挺难的,怕自己学不好,后来上了课挺开心,因为觉得自己学懂了。因为是大三转专业,有很多课没有学,但是学分够了也就毕业了。

返朴:你本科毕业设计做的是什么?

陈谐: 本科做的是天文。其实那时候也是不知道要做什么,然后去问辅导员,辅导员说天体物理那边挺好的,女生挺多的,于是就去天体物理那边学了一些数据处理。

研究生阶段:

学会问问题,学会开心做物理

返朴:你之后在MIT读PhD时做的是量子信息,专业跨度还挺大的,你是怎么跳过去的?

陈谐: 本科上量子力学的时候,老师提到一些量子信息的概念,当时觉得挺感兴趣,挺好玩的。正好在MIT我有一个师姐叫曾蓓,我们经常去她家吃饭,她在量子信息组,我就跟她去她们组看了看。她们组的老板Isaac Chuang听说我是做天体的,就问道,薛定谔方程你知道吗。我写了出来,于是老板就收留了我。

返朴:在量子信息组里做研究还顺利吗?这个过程有哪些成长和收获?

陈谐: 我们那个组是一半做实验,一半做理论,我的导师主要是做实验的,我们做理论的就比较自由。那时候跟师姐学习讨论很多。她说的一句话我印象很深,她说做新东西并不一定总能做出来,但是学东西花点时间总归是能学会的。所以在这个过程中,我明白的第一件事情是,什么东西都是能学会的,有了这个信心之后就不太怵了。

以前参加物理竞赛、转到物理系,一直觉得我很多东西不懂,但周围的人都很厉害。但这时候慢慢觉得,不懂就学,什么都是可以学会的,甚至计算机也是可能学会的,这样就克服了一个很大的心理障碍。PhD有五六年,花几天、几个月的工夫把一个东西学明白,这点时间还是有的。当你慢慢把所有东西一点一点都啃明白了以后,你就发现其实别人也不是所有事情都很明白,但是一开始你很容易会被别人吓唬住,以为大家都很明白,只有自己不明白,其实不是的。

返朴:这位师姐对你影响很大。

陈谐: 我还一直记得她说的另一句话:别人会做的事情,我干嘛要做,要做就要做点别人做不了的事。

返朴:你跟导师的合作是怎样的?导师对你有哪些影响?

陈谐: 导师会在我非常纠结的时候,给我一些大的指导。他跟我说,你博士阶段不是要学习解决问题,而是要学习问问题。他的意思不是说你马上就必须要提出一个很重要的问题,而是说现在你可以开始想这件事情了。因为博士阶段结束后,如果你想成为PI,你不是要去解决别人的问题,而是要自己去问问题。

在科研的过程中,其实很多情况并不是说有一个费马大定理等着大家去证明,即使是, 这样的大问题一般也不是直接冲着问题过去,这样一般是做不出来的;而是要把大问题拆成小问题,把完全没法下手的问题转化成可以带来一些进展的问题。我觉得科研有时候就像扫雷似的,你在这边试一试,可能扫一块出来,然后到那边试一试,再扫一块出来,最后挖到一定程度,可能就会扫出一大片来。

返朴:问问题其实是站在已知的基础上,去触碰未知,是很难的一件事情。你在研究生阶段是怎么培养自己问问题的能力的?有没有自信心很受打击的时刻?

陈谐: 在学生的时候,一开始我们知道的东西都很少,最经常发生的情况是,你做了一个东西,以为是一个重大发现,结果却发现别人已经做过了。这时候打击非常大,但是对于学生来说,这其实是非常了不起的,因为那可能是一个大教授费了很大劲做出来的。但是你在自己当时已知的基础上,能够独立想到这个问题,并把它解决掉,虽然这不是新结果,也不能发表,在已有的评价体系下是没有用的东西,但是对于学生来说,这是一个巨大的进步,这个时候非常需要鼓励与支持。

如果自己做了很多东西出来,结果发现都是别人做过的,这时候悲观情绪很容易弥漫开来。但是这时候,其实再走两步,很快你就够到新的东西了。在这些前沿的地方我们懂得真的很少,稍微再往前走一点点可能就看到曙光了。读研究生有时候会变成一个很悲观的过程,有发文章、毕业的压力,有对前途的迷茫与担忧,如果能够多一些鼓励与支持,可能有更多的同学能走下去。

返朴:读研究生真的是一个很艰难的过程。不过在这个过程中你一定也做过一些很有成就感的事情,才能支撑自己走过来吧?

陈谐: 肯定是。读博士有时候会有很消极的阶段,但也并不是都很糟糕。有时候做着做着就发现,自己还能做点东西。之前不知道自己能做这个,但是一些正面的反馈逐渐让自己树立了信心。

返朴:什么时候开始逐渐有了信心?

陈谐: 那是到了博士第三年,我开始跟文小刚老师合作,自己觉得做的东西开始比较上路了,自我感觉好一点了,大家后来也慢慢认可这些工作,这肯定是一个正面的激励。

返朴:你是什么时候开始比较笃定,觉得我就是要做科研?

陈谐: 我研究生去MIT的时候,最初还想着学两年物理可能转到金融或者咨询领域挣钱去。后来我忽然想明白自己要做research,是因为跟我同学去参加一个招聘会,做那些面试题,跟面试的人聊天后,我忽然发现这跟research的思路非常不一样,而且文化也不一样,因为这两点,我开始考虑也许学术圈更适合我,之前我从来没有想过我一个女孩子要去做理论物理研究。但是慢慢做着做着就发现,自己做得挺开心的。

返朴:做科研做的很开心,那一定是很美妙的体验吧!能讲讲这方面的经历吗?

陈谐: 在我博士前期的时候,我觉得身边的同学中间普遍有一种消极的情绪,大家不知道量子信息的出路在哪儿。那时候流行的说法是,量子信息已经发展了20年了,容易的问题都被做完了,剩下的问题都很难做。那个阶段我经常经历一种过山车般的状态,今天觉得一个问题做出来了,明天又发现做错了,经常会受到打击。

但是后来跟文老师开始合作以后,对我影响最大的一点是,我发现做研究可以很开心。我去找他讨论问题,有时候也没搞懂讨论的问题要怎么解决,但还是好开心。所以就发现,做物理不是一件痛苦的事情,不是说大家拼了命削尖了脑袋,每天愁眉不展,吃不下睡不着,只是为了做出结果来,它首先是一件开心的事情。哪怕我只是理解了别人的东西,或者弄明白了昨天做的东西错在哪,或者弄明白问题其实应该怎么问,这样一点一点的进展都是很开心的事情。

返朴:这样就慢慢成长为一个比较成熟的researcher了。

陈谐: 那段时间我开始建立自己对研究的品味,就发现其实根本不是量子信息领域的好问题都被做完了,其实完全取决于你问的是什么问题,你觉得什么问题是重要的,什么问题值得去研究。

我研究的方向处于量子信息与凝聚态的交叉领域,牵涉到一些很抽象的概念,很多时候跟实验也没有直接关系,不是很容易被理解和认可。有时候我也会想想其他类型的比如跟实验或者应用紧密联系的问题,但是不知不觉会转回到自己研究的方向上,因为我发现,只有在这一类问题上,自己才会进入一种想不明白就难受的状态,自己真的觉得有意思,哪怕下班了还在思考。让每个人茶饭不思的问题可能很不一样,对于我来说就是逻辑类问题,用铅笔和草稿纸就能算出来的那种问题,有点像数字游戏。一个人一旦发现那种状态好玩以后,可能也就干不了别的工作了。

独立科研:在量子信息与凝聚态理论的交叉处

返朴:文老师是做凝聚态理论的,你是做量子信息的,你们是怎么开始合作的?

陈谐: 跟文老师合作也是机缘巧合。那时候我们一帮中国留学生经常去师姐家里吃饭,在那里认识了顾正澄,他跟文老师做博士后。聊天的时候知道,文老师对量子信息感兴趣,他意识到凝聚态可以用到量子信息的一些概念。我们那时候研究的一些课题也开始往凝聚态方向靠拢。于是就开始跟文老师讨论问题。

返朴:从量子信息到凝聚态理论,这又是一个跨越,你是怎么进入凝聚态领域的?

陈谐: 量子信息领域有很多做数学和计算机的人,大家会明确地给出定义,然后提出问题,证明结论。当然这样的问题往往是问题听起来很简单,但是证明很难,数学就是有这种迷惑性。

凝聚态不一样。凝聚态是一个相对来说门槛比较高的领域,并不是说它特别难,而是它历史比较长,有很多自己独特的概念,大家会说黑话,外人往往听不懂。它是一个物理学科,很多概念是唯象的,没有严格的定义,或者不同人有不同的定义,这就给初学者带来一些困难,特别是不容易明白到底什么是问题,什么是有意义的问题。这种时候最好的办法就是去跟别人讨论,看他们对事情的理解是怎么样的,虽然经常得到不一致的答案,但是把不同人的回答拼起来,也就能明白核心问题到底在什么地方。

量子信息与凝聚态这两个领域其实互相不太理解,我对这两个方面都有所了解以后,就可以从这边借鉴一些,从那边也借鉴一些,或者把这边的发现用一种那边能理解的方式重新表述出来,这个过程中就会产生一些新的想法。

返朴:介绍下你现阶段研究的方向吧。

陈谐: 我喜欢把它叫量子多体系统,不叫凝聚态,也不叫量子信息。首先它是量子的,不是经典的,它满足量子力学方程。其次它是多体系统,也就是粒子数目大到10^23这个数量级,是多到数不清,多到无穷多这种多。比如在具有量子性质的材料中有大量原子、电子等粒子,它们组织成一个晶格;量子计算机里面众多的量子比特,还有量子引力中研究的也都是量子多体系统。

这些领域现在开始互相借鉴对方的一些概念、工具。比如纠缠这个概念,它本来是量子信息领域的人用来研究怎么传递信息的,现在也用来描述凝聚态系统中的多体效应,或者是对量子引力理论做一些刻画。所以这些领域都彼此关联,贯通起来了。这些领域原来的发展很不同,形成的思维范式不一样,彼此接触以后就会出现一些非常新的突破。

返朴:具体是什么课题呢?

陈谐: 具体做的主要是拓扑序,研究量子多体系统的长程纠缠性质。最近做的课题跟量子硬盘有关系。在量子信息领域,量子硬盘是大家一直想做但是不会做的东西,哪怕从原理的角度都不会。但是在做这个问题的过程中,量子信息的人发现了一类新的模型,也就是fracton model。这种系统的性质太奇怪了,凝聚态的人以前完全不知道有这类模型的存在,于是大家开始从凝聚态的角度研究这个模型。

返朴:能简单讲讲量子硬盘的发展脉络吗?

陈谐: 我们知道,经典的硬盘是用磁性材料做的,可以存储信息,之后还可以读出,它不太受颠簸、温度之类的环境因素的影响。但是怎么找到一个量子系统来存储量子信息,使得它对光照,温度等环境因素有很强的抗干扰能力?

我们现在会做量子计算,但不会做量子硬盘。因为量子计算机是在运行过程中随时检查纠错的,但是如果不让系统一直纠错,不是通过外界的干预来保证错误维持在一定水平以下,而是依靠系统自身固有的一个特性来保证这一点,这就很困难了。

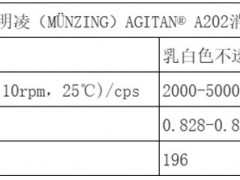

二维磁性材料之所以能够存储经典信息,就是因为错误产生了以后,不太会扩散。因为假如一个磁子反转了,它跟周围磁子之间的相互作用就改变了,平行变成反平行,能量升高了,如果要把整个磁畴反转过来,就得从这个磁子周围的一小圈开始翻转,然后逐渐向外扩展,但这个过程中能量会越来越高,如果这个能量势垒太高,就翻转不动了,错误就不会扩散得很广。

如果要实现量子存储,就需要找到一个量子的模型,其中的量子态可以用来代表量子信息,同时对各种量子的错误都要能有足够的抵抗力。新发现的这些fracton模型就有这种效应,错误一旦产生不容易扩散开来。但是这个扩散速度慢的还不够,还不能实现有效的量子存储。

磁畴翻转过程示意图

返朴:你会考虑量子信息这个领域有没有前途这样的问题吗?

陈谐: 研究生的时候会很悲观,但是现在我知道这是个伪问题。其实很多现在“火”的东西,过几年以后就都不“火”了,有可能是核心问题被解决了,也有可能是核心问题遇到瓶颈,一下解决不了,没有什么东西会一直“火”下去。这个时候需要自己判断,这个方向里是不是有东西值得锲而不舍的钻研,还是应该放一放,去想想别的问题,也许有了新的思路了以后再回来。现在和以前做的所有东西都会叠加在一起,形成我对整个领域的认识,帮助我看得更清楚,知道下一步可以往哪儿走。

返朴:不断去开拓新的领域。

陈谐: 对 。我们学校有一位大神级的科学家,就是基塔耶夫 (Alexei Kitaev) 。他是物理、数学、计算机整个都贯通的,他很少发文章,但是他在任何一个领域发一篇文章,大家就会把它当作教科书来学习。在牛顿那个时代,物理、数学都是通的,但是现在学科分化很精细了,还能出现这样大神级的科学家,让人感觉科学真是无穷无尽,有很多东西可以去学,可以去试。

科学家 Alexei Kitaev

纯粹的科学家状态

返朴:所以前辈科学家起到了一种引导和激励的作用。

陈谐: 是。在我成长的过程中,会感受到身边很多人的激励和影响,会被他们的科学精神感动。比如现在我的一位同事,他是一位非常资深的教授,在凝聚态实验方向做出过一系列里程碑式的工作。他原来有一个很大的实验组,到他60岁时,他说我要退休了,这样就可以不用教书,也没有系里的行政任务了,他的目的就是一个人回到实验室去自己做实验,重新回到一个研究生的状态,他就喜欢做实验,如今他照样出很好的结果。像这样沿着自己几十年来一直想做的方向做,这真正是一个科学家的状态。

返朴:非常纯粹。

陈谐: 还有一位同事是做理论研究的教授,是美国科学院院士,60多岁了,有一次我跟他一起去开会,一个星期的会,从早到晚,大概45分钟一个报告,他每个报告都坐在那里听,然后会拍一张照片,写一句话总结报告的内容,有时候还加入一些自己的评论,发到推特上。我觉得自己完全做不到,因为每个报告都听是很累的事情,而且这些报告涉及的方向非常广,必须对每个领域都很了解,还得理解报告本身的内容,才能写出一个总结。

返朴:这真的是很难得。

陈谐: 所以身边这种例子让我很感动,看到一种特别纯粹的做科学的状态。我们有时候似乎会陷入一种误区,把精力耗在人与人、组跟组之间的竞争上,但科学的对手其实是自然,自然那么大的空间,好多东西我们都不知道,人家能做出来,我就去干点别的就好了。如果是这样的状态,大家就会形成一种互相启发、互相帮助,共同面对大自然的状态。当然这是一种特别理想的状态,但起码我们可以去追求这种状态。

返朴:有时候我们听那些很有名的科学家的故事会感到精神上受到激励,但是更多时候其实是身边一个个同学、老师,他们让你感受到踏踏实实做科研是什么样的。

陈谐: 就是这样的。所以每个人你做的事情,别人也会看得到。

女性科学家:

我的声音值得被听见

返朴:你觉得在实际生活和工作中,会存在一些社会文化因素,不利于女性从事科研吗?作为女性,会遇到更多困难甚至歧视吗?

陈谐: 我们学校环境特别好,家里也很支持,所以我自己其实没有直接感受到。但是我知道在我的生活圈之外,噪音是很多的,这些肯定会造成很多无形的障碍。比如我上学的时候是属于那种成绩好、特别听老师话的学生,但那时候经常听人说,女孩就这样,小时候好,等上了高中就不行了。其实社会上也流行一些话,比如“做那么好干嘛,做得太好了反而找不到对象”“ 女孩子不要太强”之类。

返朴:我觉得社会观念对女性的一个很大的影响是,很多女生会特别没有信心。

陈谐: 对。我遇到过不止一个女生跑来跟我说,自己不知道怎么就被招进Caltech来读博士了,觉得自己是混进来的,是别人看走眼把她招进来的。其实她们完全不比其他同学差。

我记得在我博士快毕业的时候,MIT把对做学术感兴趣的女生组织起来,做一个培训。其中一个报告是关于仪态的,大概是讲要怎么站,怎么坐之类。有一句话我印象特别深,培训的那个人说,要记住,you take space,你是占空间的。我原来总觉得自己最好不占空间,希望最好谁也不要看到我。在拥挤的公交车上,我会把自己缩得很小;上课时候我不举手,希望老师不要看到我;我也不要求什么,没有特殊要求,总之我不是一个显眼的人。但是她说,你是占空间的,你在哪里,哪里就有你的一份空间。你个子可能小一点,但是你有你的责任和义务,有你说话的份量。你在你的领域就是专家,你有你的观点,你的声音是值得被听见的。